9月28日のブログで、「謙虚さはまた、コミュニケーションをなりわい生業にする者にとって不可欠の姿勢だ」と述べ、それを物語るエピソードを今度紹介しようと約束した。「気違い坊主」の話と同様、このエピソードも三十数年前にタイムスリップする。

当時、New York Timesで新進気鋭のフィーチャー・ライターとして将来を嘱望されていた記者がいた。「フィーチャー・ライター」とは読み物記事を書くライターのことだ。名前をJames P. Sterba、略してJim Sterbaという。1970年代のある時期、彼と仕事をしたことがある。

アメリカの職場では、アルバイトの大学生が社長をファーストネームで呼ぶことも珍しくない。まして同僚同士なら、例外なしにファーストネームで呼び合う。だが、例外というのはどこにでもある。Jim Sterbaの場合がそうだ。彼は私に「Sterbaと呼んでくれ」と言った。もちろん「Mr.」抜きでだが…

デトロイト生まれの生粋のアメリカ人だが、その苗字からはスラブ系の香りが漂ってくる。どこにでもある「Jim」より、自分のルーツを示す「Sterba」の方を大切にしたい。おそらく、そんな思いがあったのだろう。ちなみに、その発音も独特で、「スターバ」より「スターパ」に近い。厳密には「バ」と「パ」の中間の響きだ。

Sterbaとはペアを組んで日本各地を回った。写真は、松坂牛の取材のあと、伊賀まで足を伸ばし、忍者の町を取材したときのものだ。当時、駆け出しのフィーチャー・ライターであった私は、一流と目されるフィーチャー・ライターが書いたものをむさぼるように読んでいた。だから言えるのだが、Sterbaの右に出るフィーチャー・ライターはおそらくいないであろう。文体がすばらしいのはもちろん、人間描写がみずみずしい。取材された人たちの言葉がSterbaの記事の中では、不思議なほど息づいているのである。

Sterbaとはペアを組んで日本各地を回った。写真は、松坂牛の取材のあと、伊賀まで足を伸ばし、忍者の町を取材したときのものだ。当時、駆け出しのフィーチャー・ライターであった私は、一流と目されるフィーチャー・ライターが書いたものをむさぼるように読んでいた。だから言えるのだが、Sterbaの右に出るフィーチャー・ライターはおそらくいないであろう。文体がすばらしいのはもちろん、人間描写がみずみずしい。取材された人たちの言葉がSterbaの記事の中では、不思議なほど息づいているのである。

* * *

彼のインタビューに何回か立ち会う内に、その秘密が彼の相槌に隠されていることに気づいた。彼独特の「I see.」である。「see」にアクセントを置き、しかも異常なほど伸ばす。さしずめ英語の漫画だと、「I SEE-E-E-E...」といった表記になるのだろう。実際に声に出して試してみて欲しい。普通に真似すると、「おまえ、あほじゃないか」と言われるのがオチだ。ところが、Sterbaの「I SEE-E-E-E...」は誰をも惹きつける魅力をもっている。心がこもっているからだ。心底、「I SEE-E-E-E...」と気持ちを込めて言うのだ。質問の回数よりも、この相槌の回数がはるかに上回る。

駆け出しの記者は、自分が聞き出したいことを聞き出そうとして、手替え品替えして質問をする。ところがどっこい、ジャーナリズムの世界では、相手から聞き出したいことは相手にとってみれば話したくないことである場合が多い。「旅人と太陽」の喩えじゃないが、聞き出そうとすればするほど相手は心を閉ざしてしまう。

その点、Sterbaは質問を必要最小限にとどめ、あとは心を込めた相槌を繰り返す。すると不思議なもので、相手は聞かれてもいないことまで堰を切ったかのように語り出す。お見事というほかあるまい。

コミュニケーションの世界ではあまりにも言い古された言葉だが、要するに聞き上手になる、とういことだ。まずは相手の言葉に真摯に耳を傾け、心をひらく。それだけで、コミュニケーションは90%成立する。実はそれ以降、自分のインタビューにもこれを採り入れた。

* * *

ここまで書いて、以前、アメリカの心理学者が行った実験を思い出した。本物のカウンセラーと偽者のカウンセラーに神経症の患者のカウンセリングをやらせるという実験だ。面白いのは、偽者のカウンセラー(素人)には事前に、「患者がどんなことを言っても、それを否定せず、同意するか頷くこと」というルールを必ず守るよう指示が与えられた。その結果、本物のカウンセラーと同程度の治癒効果をあげることができたという。

* * *

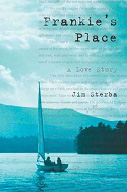

さて、Sterbaだが、1982年、Wall Street Journal移籍後も活躍を続け、幾つもの賞を受賞しているが、2003年には『Frankie's Place』を上梓。『パブリッシャーズ・ウィークリー』誌から2003年のベストブック・オブ・ザ・イヤーに選ばれたこの小説は、彼の処女作にして最高傑作と賞賛されている。みずみずしさを求めている人にはオススメの1冊である。

さて、Sterbaだが、1982年、Wall Street Journal移籍後も活躍を続け、幾つもの賞を受賞しているが、2003年には『Frankie's Place』を上梓。『パブリッシャーズ・ウィークリー』誌から2003年のベストブック・オブ・ザ・イヤーに選ばれたこの小説は、彼の処女作にして最高傑作と賞賛されている。みずみずしさを求めている人にはオススメの1冊である。

コメント